セラピスト・カウンセラーのためのフォーカシング講座というのに行って来まして。

左端は一緒に受講した、おきやま鍼灸接骨院の興山先生

左から二番目が講師の、池見陽先生

右から二番目は私

右端は一緒に受講したSさん

フォーカシングとは

フォーカシングというのは、心理療法(カウンセリング)の一種の方法です。

フォーカシング(焦点合わせ、英語: Focusing)は、臨床心理学者のユージン・ジェンドリンにより明らかにされた、心理療法の過程である。フォーカシングは人間の体験過程とその象徴化の過程、またそれらを体系化した技法を指す[要出典]。ジェンドリンは、カウンセリングの成功要因を探る研究の中から、クライエントが自分の心の実感に触れられるかどうかが重要であることを見いだした。そこからジェンドリンは、心の実感に触れるための方法を、クライエントに教える必要があると考え、そのための理論として体験過程理論を構築し、具体的な技法としてフォーカシングを提唱した

ひらたく言うと、

カウンセラーが自分自身に気づきつつ客観性を持つ大切さ

午前は池見先生がフォーカシングしておられるところを、拝見させて頂く機会を得ました。

約30名の受講者が真剣に見ていました。

後で、池見先生が

「二人(池見先生とその時のクライアントとなった人)でやっているようで、実は皆さんに支えられている」

とサラッと言われるのを聞きここでなんか泣きそうになりました(私ってば泣きやすいんです)

池見先生のフォーカシング(カウンセリング)は、真剣にクライアントの言葉やしぐさや雰囲気に集中し注意を向けつつ、だからこそなのかもしれませんが、

「今のところよくわからないんですけど・・・」

とか、セラピストである先生ご自身が、素直に正直に感じられる事を、とても大切にしておられるのがいいなあ、と思いました。

そのほうが聞いてくれているっていうのが、クライアントにもよくわかるなあ、と思いました。

だから上から目線でなく、対等で、人対人というのが伝わってきました。

それを見ていて、セラピストである自分が自分の感じた事を大切にするということは、同じクライアントに対して違うセラピストなら全員違うセッションになるだろうな、でもそれでいいんだな、って思ったらまた涙が出てきました。

池見先生は、対等の立場でクライアントに寄り添っていながらも、うまく方向性のカジを取られていました。

クライアントの『 お腹の人 』(実際はそういう表現じゃないんですが、ここでは読者さんにわかりやすくそう書きます)の思いを引き出すという方向へ行きたいわけですが、クライアントの『 頭の人 』の思いが出てくると、それに乗らずにうまく交わして方向転換されます。

お昼休みに興山先生が

「対等でありながらも、それだけじゃなくて、客観的に見ていて、カジをとっておられた所もあったよね。」

とそんな感想を言っておられたので、たしかにそうだなあ・・・

「あ、それって・・・・役者みたい。」

って私、興山先生にお話しました。

私は長年、芝居などやっていまして、役者は舞台の上で、その役としてそこに生きつつ、その役として相手役の話や行動に反応するのですが、どこかに演出家の自分(客観的な自分)も必要なんです。

例えばお客さんにお尻向けてはいけないし、照明や音楽のキッカケの決まり事には合さないといけないし、大きな会場と小さな会場では声の出し方やスピードも違います。

どう見えているか意識している自分も、必要なんです。

・・・なんか似ているなあ、とちょっと思いました。

doing じゃない、beingなんだ

午後はなんと、私がデモンストレーションのモデルにならせて頂くことができました。

嬉しかったです。詳細は書けませんが、いろいろ気づきがありました。

これまで池見陽先生のセミナーに何度か参加させて頂き、何度も聞かせて頂いた言葉

フォーカシング(カウンセリング)は技法じゃない、doing じゃない being

有り方なんだ・・・というお言葉を、体験させて頂くことで、また感じさせて頂いた有難い一日でした。

ふーむ。芝居も技法じゃなくて舞台の上でただその人として生きているかどうか

(どう有るか)なんだよなあ。何もするなってよく言われた。演技するな、とか下手な小細工するな、みたいな。

在り方・・・ということで言えば、私が私自身にフォーカシングできるようになりたいのでボチボチ頑張ります。

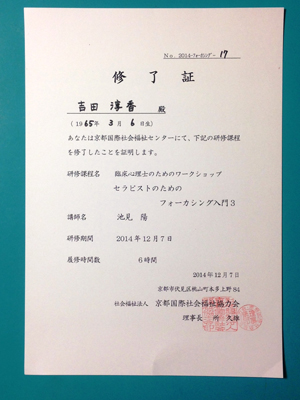

修了証も頂きました。

池見先生、興山先生、Sさん、当日お世話になった皆様、ありがとうございました。